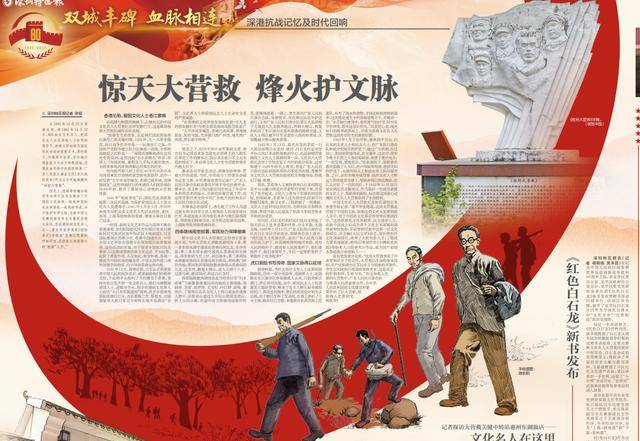

从1941年12月25日香港沦陷,到1942年11月22日,800余名文化名人、爱国人士及其他人士在党的领导下,突破日军封锁及派的重重关卡,历经数月,行程两万余里,安全地出现在抗日大后方和根据地。这便是由中央指挥部署、广东人民抗日游击总队(

历史上,这场举世瞩目的传奇壮举不仅有力推动了中国抗日民族统一战线和国际反法西斯统一战线的形成,对于保护中华文脉、为新中国文化建设留存有生力量更是意义深远。首批脱险的文化名人之一、著名作家茅盾在《脱险杂记》中称其“是难以想象的仔细周密,是抗战以来最伟大的‘抢救’工作。”

在高楼与树荫的掩映下,白墙灰瓦的中国文化名营救纪念馆安静伫立。这是那场秘密大营救的接待站所在地。

“故事发生的背景,正是我们国家面临着民族危亡的关键时期。1931年,九一八事变爆发,抗日战争拉开序幕……民族存亡之际,中国党倡导建立抗日民族统一战线,全面抗战路线正式形成……”深情而清晰地讲出这段历史背景的,是馆内的“小小讲解员”林苏,即将上三年级的她,暑假里几乎每天都在馆内,为前来参观的游客讲解这段难忘的历史。

馆内陈列着几封上世纪40年代中央与周恩来发往香港的紧急密电复原件,其中一封写着“太平洋战争爆发,香港已成死港,香港接朋友”。这些穿越时空的电波将人们的思绪拉回84年前,掀开了那场惊心动魄的大营救序幕。

1941年“皖南事变”后,派掀起第二次。为保护爱国人士及文化名人免遭毒手,1941年1月至5月,中央南方局把众多文化名人先后从桂林、重庆、昆明、上海等地转移到香港,继续从事抗日救亡运动。

一时间,新的文化艺术作品与团体不断在香港涌现,如《新闻通讯》《光明报》《笔谈》《耕耘》《时代批评》《青年知识》《大地画报》,以及国际新闻社香港分社、香港中国通讯社、中华全国文艺界协会香港分会等如雨后春笋般涌现。这些活动的开展,对于促进全国抗日事业,以及推动香港的新文化运动、开启民智,起到了重要作用。不仅如此,据资料载,香港一度成为中国抗战的输血管,中国从国外进口或外国援华的物资,约97%经香港运到内地。

1941年12月,香港沦陷,日军认识到要扼杀中国人民的抗争意识,就要剔除他们的精神支柱,于是将矛头指向了当时藏身于香港,坚持为抗日发声的一众文化名人。他们大肆搜捕爱国人士,还贴出告示,限令在港的文化界人士前往“大日本军报道部”报到,甚至在香港电影院放映幻灯片,点名要梅兰芳、蔡楚生、司徒慧敏等人到日军司令部所在地半岛酒店“会面”。文化界人士和爱国人士生命安全受到严重威胁。

“太平洋战争爆发,香港已成死港,香港接朋友,如有可能,先至澳门转广州湾,或先转广州湾,然后集中桂林。龙8客户端登录”

情急之下,时任、南方局周恩来紧急致电在香港主持八路军办事处工作的廖承志,指示其在趁日军立足未稳的情况下,务必将文化人士安全营救转移至内地大后方。

廖承志召开紧急会议,部署加快转移、营救工作的进展。当时,南方工作委员会、粤南省委梁广、广东人民抗日游击队委员尹林平等也在港开会。廖承志、立即向诸位同志传达了中央和周恩来的指示,并研究部署营救工作,决定将营救任务交给广东地方组织和东江人民抗日游击队完成。

在廖承志的指挥下,港九地下工作人员通过报社和书店等文化人密集出入的场所暗自打听,串联起庞大的待救名单并与他们取得联系,帮助他们转移住处,安全到达佐敦花园街、上海街等处的秘密接待站。

据中国文化名营救纪念馆馆长张紫歆介绍,当年大营救主要撤离路线条,第一条东部水路交通线由香港岛到九龙,至沙鱼涌;第二条东部水路交通线从香港岛到长洲岛,再坐船到马宫上岸,前往海丰;第三条西部水路撤离路线从香港岛到长洲岛,再到澳门前往内地;第四条西部陆路撤离路线从香港岛到九龙,过荃湾,翻越大帽山,进入元朗十八乡,过落马洲,渡深圳河,到达白石龙村。

西部陆路撤离路线也是当时在日军“归乡政策”下疏散香港难民回内地的主要线路,邹韬奋、茅盾、胡仲持、戈宝权龙8long8、叶以群、胡绳、廖沫沙、丁聪等几百名文化人士得以混杂在逃难人群中,沿着青山道过九华径山坳到荃湾后,折上山间小路,在途中设立的接待站稍作休息,便继续赶路。一路上,曾生派出广东人民抗日游击总队,身着便衣,夹在难民队伍中护送前行,又有广东人民抗日游击队第五大队的精干力量进入九龙新界地区,控制大帽山,恢复和巩固了东江游击区进出香港的陆路交通,文化人士得以避开日军设置在元朗的检查站,从而翻越大帽山撤离香港。

1942年1月13日,最先出发的茅盾一行人到达深圳白石龙村。彼时,白石龙村是宝安羊台山抗日根据地的中心,也是陆路营救路线上文化人士落脚的第一站。文化名营救纪念馆2号馆还原了当时的部分场景。这座始建于1929年的天主教堂,曾是广东人民抗日游击总队的指挥部和办事处所在地,曾被作为文化名营救的指挥机关和接待站,供他们下榻、龙8客户端登录休整。

很快,茅盾等人又被转移到白石龙村附近及羊台山麓山林里的草寮暂时安顿下来。尽管为了安全起见,文化人士委身于草寮的时间很短,但邹韬奋、茅盾等人还为游击队的油印刊物题写报名,撰写文章,丁聪则画了一批漫画。文化人士还利用这段时间,为游击队员和群众授课,帮助当地人民提高了抗敌斗争的思想水平和觉悟。

而同时,白石龙村的村民们也自觉担起了每天往山上送米送菜的任务,分文不取,无怨无悔。1942年1月14日,广东人民抗日游击总队在白石龙召开座谈会,邹韬奋在会上感言:“我们这支文化游击队,是在广东人民抗日游击队的卫护下,由香港转移阵地回来的,没有人民的枪杆子,就没有人民的笔杆子。你们拿枪杆子,我们拿笔杆子,今后一定要把笔杆子和枪杆子结合起来!”

据资料载,当时大部分文化人士走西部陆路路线,但有一部分电影界、戏剧界人士,走陆路去东江游击区容易被敌人认出,只能坐船去澳门,然后再回内地。其中,爱国人士何香凝及儿媳经普春,柳亚子及女儿柳无垢等乘船经坑口、西贡送到海丰。他们的船原定计划先去长洲,由于被日军拆了发动机,在海上漂泊了七天七夜,粮水均已告罄,幸遇游击队西贡海上巡逻队,补充了淡水和食物,才到达粮船湾转航海丰。这次绝处逢生令何香凝感慨万千,并赋诗一首:“水尽粮空渡海丰,敢将勇气抗时穷。时穷见节吾侪责,即死还留后世风。”其直抒心意、视死如归的精神跃然纸上,亦成为香港文化名营救这段传奇历史的重要注脚。

1942年1月下旬开始,撤离到羊台山、白石龙的文化人士和人士,在广东抗日游击队和地方党组织的护送下,越过广九铁路,经过田心、茶园秘密接待站,直至惠州。这其中,便有令蒋介石恨之入骨的邹韬奋,他曾于重庆电令:“一经发现,就地惩办。”在此情况下,邹韬奋在惠州隐蔽了几天后龙8long8,在卢伟如和郑展、连洁夫妇的护送下,从惠州码头上船逆水而上到河源老隆。之后,由在老隆坐镇部署、组织文化人士转运工作的连贯安排下,邹韬奋得以到达梅县,在江头村住了一段时间后,于1942年11月22日安全到达苏北解放区。作为最后一位成功获救的文化人士,邹韬奋的脱险,标志着这场惊心动魄的文化名营救取得了全面胜利。

中国文化名营救纪念馆名誉馆长朱赤曾告诉记者:“毫不夸张地说,这次大营救是营救了中国的文脉。如果这些文化大家落到敌人手中,对于中国的文化事业将带来沉重的打击。”这些获救的文化界精英、进步人士,在新中国成立后成为各个文化艺术领域的领导者和佼佼者:茅盾曾担任新中国第一任文化部部长,并主编《人民文学》杂志;夏衍曾担任文化部副部长,培养了大批电影人才;丁聪成为著名漫画家;特伟后来创作出《小蝌蚪找妈妈》等脍炙人口的美术片作品,成为国产原创水墨动画片的创始人……

夏衍曾发表言论称:“这场大营救表明了中央对知识分子的关怀,大营救以生动的事实说明,党和游击区军民在万分困难的环境中,舍生忘死地执行政策的史实,这是真正的肝胆相照,生死与共。”在这场载入史册的大营救中,广东人民抗日游击队与粤港人民的紧密合作,为中华人民共和国的文化建设和繁荣作出了巨大贡献,堪称载入史册的光辉篇章!